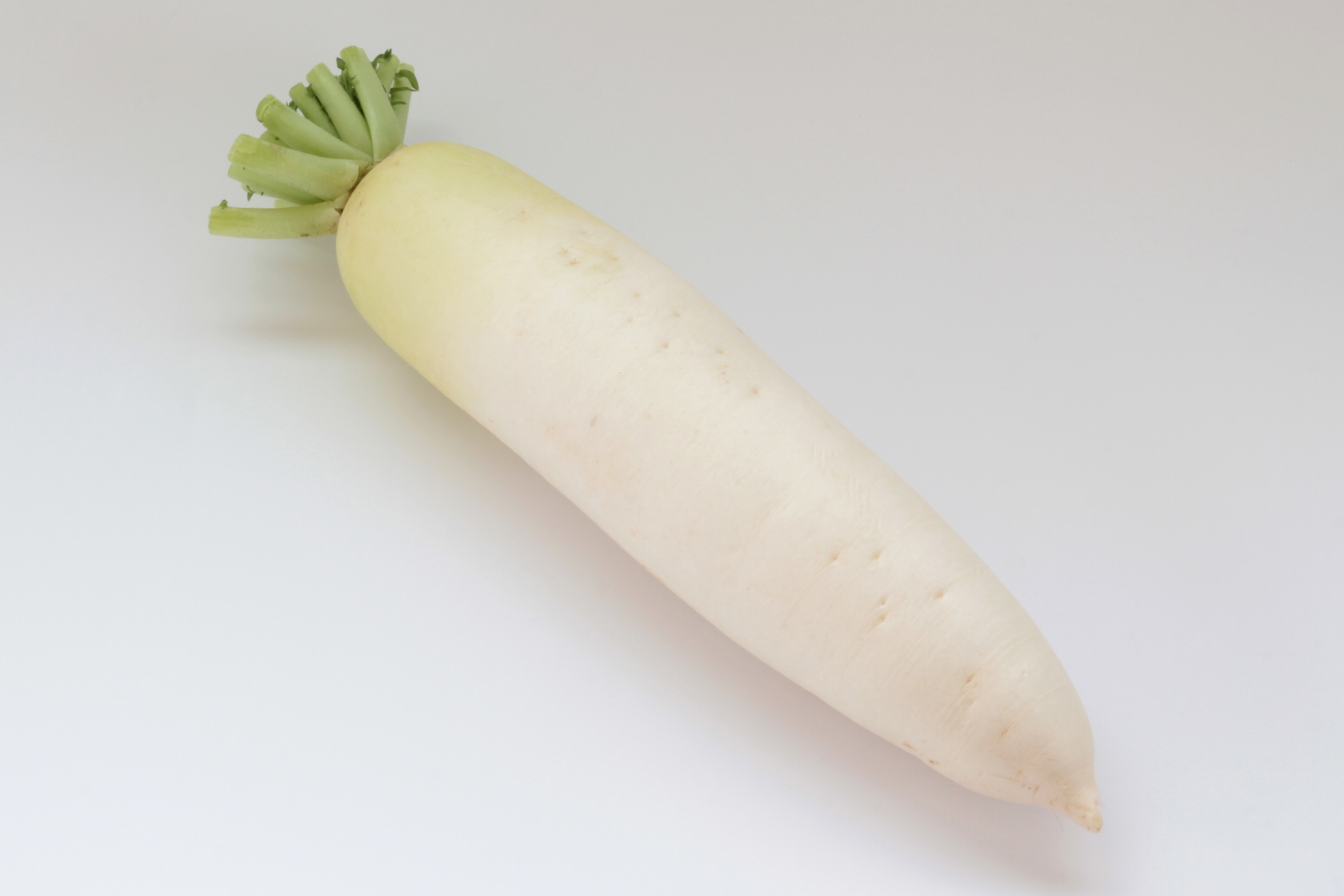

家庭菜園で大根がたくさん収穫出来た場合の保存の仕方を紹介します。

冬は大根が美味しい時期ですが、食べきれないこともあるのではないでしょうか。

まずは出来た大根を一度全部抜き取って、土に埋める保存方法のやり方です。

またそのまま土をかぶせて保存する土寄せの方法も紹介します。

雪が降る地域では雪のしたで保存する方法もありました。

掘ったばかりの大根には土がついていますが、冷蔵庫で保存する場合はどうやって保存したら良いのかもご覧ください。

大根には立派な葉っぱがついていますが、葉はどうしたら良いのでしょうか。葉っぱの部分の活用方法もお伝えします。

スポンサーリンク

関連のおすすめ記事

-

-

家庭菜園のしその育て方の流れと元気に育てるポイントや増やし方

家庭菜園を始めたいと思った時に、どんな野菜を育ててみたいと思いますか? 最初はやはり育てやすい...

-

-

家庭菜園のレタスにつく虫の驚きの対処法と寄せ付けない為の方法

家庭菜園で野菜を育てていると付き物なのが害虫です。 特にレタスなどの葉物野菜にはびっしりと虫がつい...

-

-

家庭菜園の土の深さは何センチあればいいのか紹介。耕し方も確認

野菜は収穫したてが一番美味しいと思いませんか?家庭菜園で色々な野菜を育ててみましょう。 まずは...

-

-

ナスの栽培で気を付けたい虫の種類と駆除方法【家庭菜園初心者】

家庭菜園でも人気のナスですが、栽培する時にはどのような虫が付きやすいのでしょうか? そこで、ナスに...

-

-

家庭菜園で枝豆を育てよう!種まきや発芽後の管理・ポイント解説

家庭菜園で種まきから、枝豆を育てて見たいと考えている人もいるのではないでしょうか。 ですが、実際に...

スポンサーリンク

家庭菜園で穫れたたくさんの大根の長期保存の仕方

家庭菜園でたくさん大根が採れたものの、一度には食べられません。かといって冷蔵庫のスペースにも限りがあるので何本も入れておくことはできません。

収穫した大根の保存、再び土に埋めるという方法がおすすめ

農家などでは、この方法を「大根をいける」などとも表現します。

成熟した大根は比較的寒さに強いのですが、霜の季節にもなると地面から上の部分では凍ったり溶けたりすることで傷んでしまいます。

霜の季節を迎える前に大根を抜き、葉はギリギリの長さで切り落とします

畑に穴を掘って大根を寝かせ、隣り合った部分は少し間隔を開けてください。大根は直接重ねずに土をかぶせてから次の大根を並べます。

最後に布団をかけるように土を盛り上げて、その上をむしろなどで覆いましょう。電気もいらない、余計な道具もほとんど使わない昔ながらの大根の保存方法です。

家庭菜園で作った大根は抜かずに保存する土寄せのやり方

土に埋める方法に似ていますが、もっと簡単なのが「土寄せ」です。

畑で育った大根を抜かずに、地上に出た部分を葉のギリギリまで土をかぶせて覆ってしまう方法

一旦大根を抜いたり、大きな穴を掘る必要もないので手軽な方法ですね。

気温が低くなっても地面はある程度の温度を維持できるため、土をかぶせるだけでも凍結から保護されます。

寒冷地では葉の部分も土で覆ってしまう方法もあります。

注意したいこと

土寄せした状態でも2月頃になると大根の「生殖成長」を始めてしまうため、中心部に空洞ができたりする状態、いわゆる「『す』が入る」状態になってしまうこと。

長期保存できる方法とはいえ、確実に消費するのが一番ですね。

家庭菜園で作った土付きの大根の冷蔵庫での保存の仕方

家庭菜園と言っても家庭によって広さや収穫量は全く違うでしょう。もし数本程度であれば近頃の大型冷蔵庫なら入れられるという家庭もあるはず。

冷蔵庫へは洗わずに土付きのまま保存するのがベスト

もちろん、土が冷蔵庫内に落ちないように新聞紙でしっかり包んでから野菜室へ。

冬を通して雪がある地方なら、雪を天然の冷蔵代わりに使うこともできます。大根以外でも雪中で野菜を保存する方法は古くからあり、冷蔵庫で保存するよりもずっと美味しいと言われています。

30cm~40cmほどの深さで保存すれば外気や光の影響を受けずに保存することができる

この方法で保存された野菜は「雪下野菜」や「雪室(ゆきむろ)野菜」といった呼び名で人気があるほどですので、可能な地域の人は試してみてはいかがでしょうか。

大根の葉っぱはどうする?活用方法を紹介

大根の収穫が近づくと青々とその葉が茂ります。スーパーなどに流通する大根は、ほとんどがこの葉を切り落とした状態です。

大根は収穫後も成長しようとするため葉が大根から栄養を奪ってしまう

つまり、畑で収穫された大根は、葉が付いたまま長時間置くと大根の味が落ちてしまうことになるのです。

そんな邪魔者扱い大根の葉ですが、葉付き大根が当たり前の時代は調理して食べるのが当たり前でした。

漬物やおひたし、味噌汁の具など使いみちは様々。本当は捨ててしまうなんてとてももったいない事なのです。

根元付近は除き、葉の部分を使ってメニューを一つ増やしてしまいましょう。茹でて水をきり、冷凍すれば少しの間保存も可能です。

茹でて刻んだものを一回分に分けて冷凍しておけば、味噌汁に放してひと煮立ちするだけでも美味しいですよ。

大根の部分別の保存の仕方や使い方

葉の部分は立てて保存

大根の葉をすぐに食べない場合は、葉の根元に少し大根が付いた状態で切り、キッチンペーパーなどで根元を覆います。立ててビニール袋で保存すれば新鮮な状態がキープできます。

大根は三等分で個別に保存

大根は根元の太い部分と先端の細い部分、それに中間の均一なふとさの3つに切り分け、キッチンペーパーに包んでからラップや密封できる保存袋などに入れて保存します。

大根の冷凍保存は可能?

大根おろし

水気をしっかり切ってから小分け容器で冷凍しましょう。氷を作る製氷皿を活用すると便利です。自然解凍すればそのまま食べられるので忙しい時は時短になります。保存期間は1ヶ月程度と考えてください。

味噌汁などの調理用

短冊切りなど小さく切った状態で冷凍用のジッパー付き袋などに入れて冷凍保存します。調理の時にそのまま使えて便利です。こちらも保存は1ヶ月程度になります。

家庭菜園が方策なのは嬉しいけれど、1本食べきるのも大変な大根が大量にあったら保存に困りますよね。

でも、今回紹介した方法なら簡単に長期保存が可能になります。それに一般の家庭でも、大根が冷凍保存できるなんてご存知でしたか?

保存の仕方によっては料理の時短にも繋がる便利な方法でしたね。

家庭菜園で収穫した野菜を無駄なく、美味しく食べられるように一工夫してみてください。